我々の生活を支えるラマン測定

ラマン分光測定は一般にはあまり知られていない技術ですが、物質の分子構造や結晶構造を分析するための装置です。この技術は、薬剤の結晶構造を調査し、偽薬や不良品を特定することや、オリーブオイルやワインなどの添加物を検出すること、さらにはPM2.5などの大気中の化学成分を調査するために利用されており、私たちの日常生活に密接に関連しています。

ラマンとは何か?

ラマンという名称は、インドの科学者ラマン卿に由来しています。彼は1930年にアジア人として初めてノーベル物理学賞を受賞した人物であり、1928年2月28日に発見したラマン効果により、インド政府はこの日を「国立科学の日」と定め、毎年祝うこととなりました。

また、彼はインド物理学ジャーナルの創刊やインド科学研究所の所長を務め、インド科学アカデミーやラマン研究所の設立にも寄与するなど、インドの科学界に多大な影響を与えました。

海の青さの謎を解き明かしたラマン卿の功績

海の表面は、空の光を反射すると同時に、赤色の長波長光は水に吸収されてしまいます。その結果、残った青色の短波長光が水中の分子によって散乱され、海は青く見えるのです。この散乱光の現象は、ラマン分光測定という技術と深く関連しています。

ラマン卿は、ニコルプリズムを使って水面の反射光を遮断し、水中を観察しました。すると、太陽光が水中の深い部分に集束していく様子が確認されました。この現象に対し、彼は「光が回折しているのではないか?」という疑問を抱き、回折を引き起こしている粒子が水分子そのものである可能性を示唆しました。

その後、ラマン卿は「液体と固体における光の分子散乱」に関する研究をさらに深め、海の色に関する考察を量子論と結びつけながら、60種類もの一般的な液体について実験を行いました。

ラマン測定の歴史

ラマン分光測定の初期(1930年代)

ラマン分光測定は、物質の分子振動や回転を調べるための分光法です。この技術は、1928年にインドの物理学者ラマン卿が、光が物質を通過する際に波長が変化する現象(ラマン効果)を発見したことに始まります。

ラマン卿は、太陽光を液体に通して散乱光を観察した際に、入射光とは異なる波長の光が存在することを確認しました。この現象はラマン効果と名付けられ、物質の分子構造を探る新たな手段として注目を集めました。

しかし、初期のラマン分光測定は、水銀灯を光源とし、写真乾板を検出器として使用するなど、技術的な制約が多く、一部の研究にのみ活用されていました。

ラマン分光法の発展(1960年代)

レーザー技術の登場により、ラマン分光測定は大きな進展を遂げました。レーザーは、高強度で単色の光を安定的に供給できるため、ラマン散乱光の効率的な検出が可能となりました。また、光電子増倍管やCCDカメラなどの検出器の性能向上により、微弱なラマン散乱光を捉えることができるようになりました。この結果、ラマン分光法は多様な分野で利用される分析手法として確立されました。

近年のラマン分光法

近年では、ラマン分光法は、さらに高感度化、高分解能化が進んでいます。表面増強ラマン分光法(SERS)や共鳴ラマン分光法など、特殊な測定手法も開発され、より微量な物質や複雑な試料の分析が可能になっています。

また、ラマン顕微鏡やラマンイメージング技術も進化し、試料の局所的な情報を可視化することができるようになりました。これにより、細胞内の分子分布や組織の構造を詳細に解析することが可能となっています。

ラマン分光測定の原理について

ラマン分光法は、光と物質の相互作用によって生じる「ラマン散乱」という現象を利用した分析技術です。

物質にレーザー光を照射すると、大部分の光はレイリー散乱として入射光と同じ波長で散乱されます。しかし、わずかな光はラマン散乱として異なる波長で散乱されます。この波長の変化をラマンシフトと呼びます。ラマンシフトは、物質を構成する分子の振動や回転に起因するもので、分子の結合に関する情報を含んでいます。そのため、ラマン散乱光を測定することで、分子の種類や構造を特定することが可能になります。

ラマン分光装置の構成要素と測定プロセス

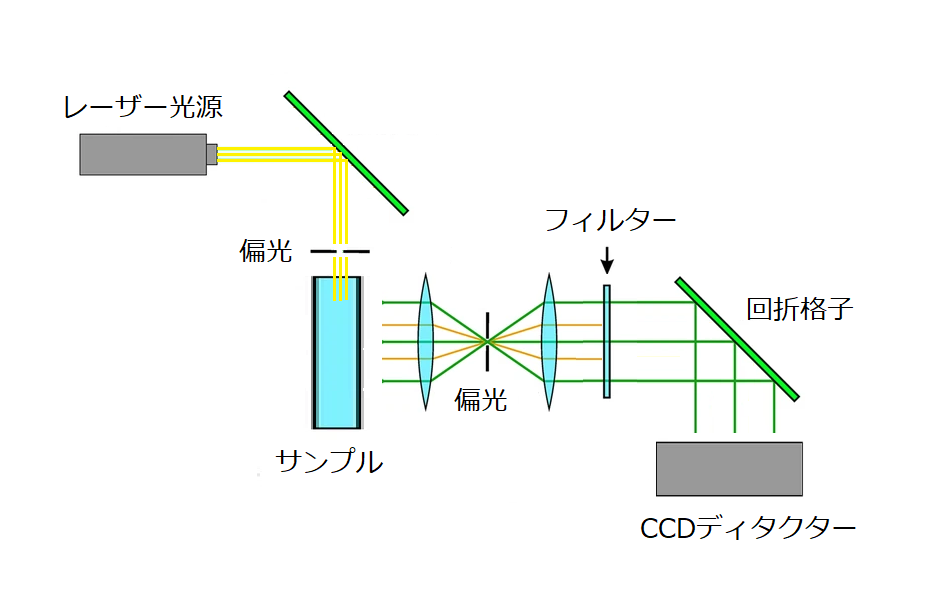

ラマン分光測定器の主な構成要素と測定プロセスは以下の通りです。

構成要素

レーザー光源: サンプルに単色光(特定の波長の光)を照射します。

フィルター: レイリー散乱光(入射光と同じ波長の散乱光)を遮断し、ラマン散乱光(波長が変化した散乱光)のみを透過させます。

回折格子: ラマン散乱光を波長ごとに分離します。

CCD検出器: 波長ごとに分離された光の強度を測定します。

測定プロセス

1. 散乱光の分離: サンプルにレーザー光を照射すると、散乱光が発生します。この散乱光はフィルターを通過し、ラマン散乱光のみが回折格子へと送られます。

2. 波長分解: 回折格子は、ラマン散乱光を波長ごとに分離し、CCD検出器へと導きます。

3. 光強度測定: CCD検出器は、波長ごとの光強度を測定し、デジタルデータとして記録します。

4. ラマンスペクトル生成: 測定された光強度と波長のデータをもとに、ラマンスペクトルが生成されます。ラマンスペクトルは、横軸に波長、縦軸に光強度をプロットしたグラフで、物質の分子構造や組成に関する情報を含んでいます。

5. スペクトル解析: ラマンスペクトルを解析することで、物質の分子構造や組成に関する情報を取得します。例えば、ピークの位置や強度から、分子の種類や結合状態を特定することができます

ラマン分光測定装置の適応事例

ラマン分光は、その高い汎用性と分析能力から、以下に示すように多岐にわたる分野で活用されています。

化学分析:分子の同定や構造解析

材料科学:結晶構造や相転移の研究

生化学:タンパク質やDNAの構造解析

医薬品:薬物の品質管理や偽造品の検出

環境科学:大気中の微量物質の検出

ラマン分光装置の利点と欠点

利点:

○ 非破壊的な分析が可能。

○ 水の影響を受けにくいため、生体サンプルの分析に適している。

○ 高空間分解能が得られる。

欠点:

○ ラマン散乱光は非常に弱いため、高感度の検出器が必要。

○ 蛍光やレーザーによるサンプルの損傷が起こる場合がある。

引張試験と組み合わせたラマン分光測定

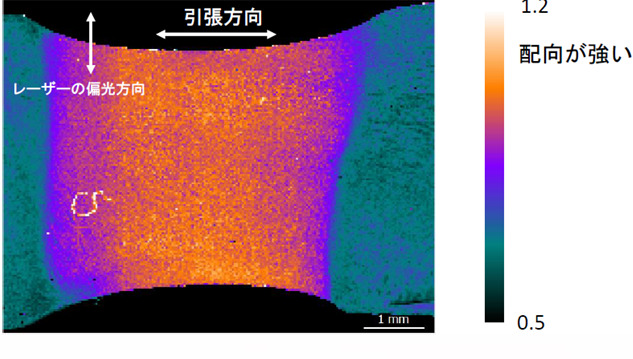

表面増強ラマン分光法(SERS)や共鳴ラマン分光法など、新たな測定手法も開発され注目されています。さらに注目されているのが、引張ステージと組み合わせた測定です。引張ステージは、サンプルに力を加えながら測定を行うための装置です。これをラマン分光測定装置と組み合わせることで、サンプルを引っ張っている最中の分子レベルでの変化や、応力負荷状態の変化を測定することができます。

ラマン分光測定装置での引張試験

ここでは、代表的な引張ステージとラマン分光測定装置を用いた試験について説明します。

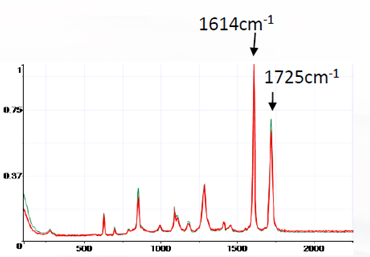

引張ステージにセットされたPETフィルムに力を加えながら、ラマン分光測定装置で測定を行います。フィルムが伸びるにつれて、特定箇所(写真中央部)の配向が強くなっているのが分かります。これは、分子レベルで構造変化が生じていることを示しています。

ラマン分光測定によって得られたピーク強度の結果からも、ピーク強度比が大きくなっていることが確認できます。

引張ステージISLシリーズの紹介

株式会社三弘が提供する小型引張ステージISLシリーズは、フィルムの延伸に伴う分子配向の変化やCFRP(炭素繊維強化プラスチック)におけるラマン分光測定に利用されています。

このステージはコンパクトな設計で、ほとんどのラマン分光測定装置と組み合わせて使用することが可能です。また、透過型に対応した製品(ISL-T300)もラインナップに含まれており、透過型ラマン分光測定装置との併用も実現できます。

引張ステージISLシリーズの詳細な商品情報や事例については、以下のサイトをご覧ください。

ISL 小型引張ステージ 商品紹介サイト

ISL 小型引張ステージ 事例紹介サイト

まとめ

ラマン分光技術は、インドの物理学者C.V.ラマンが「海はなぜ青いのか?」という素朴な疑問から着想を得て発展した画期的な技術です。

1928年、ラマンは水分子による光の散乱現象(ラマン散乱)を発見し、その功績により1930年にノーベル物理学賞を受賞しました。この発見が、現在では様々な分野で不可欠な計測手段となっているラマン分光技術の基礎となりました。

ラマン卿が1922年に科学ジャーナル「Nature」に発表した論文「Colur of the sea」は、今でも閲覧可能です。興味のある方はぜひご一読ください。

参考URL

C.V. Raman - Indian Physicist | Bharat Ratna - The Jewels Of India | Epic Digital Originals

https://www.youtube.com/watch?v=0aWa-MhkV6A

CV Raman - Indian Scientist || Full Episode || EPICPEDIA 2 - Unknown Facts of India || Epic

https://www.youtube.com/watch?v=BGZBRB9glGY

History The Sciences C.V. Raman and the Colour of the Sea

https://science.thewire.in/society/history/cv-raman-colour-of-the-sea-ks-krishnan-raman-effect-experimental-physics-nobel-prize/

こんな記事も読まれています!

-

-

破断の瞬間を見る「ISL」と「顕微鏡」を組み合わせる使い方とは?

なぜ試験材料が破壊や損傷してしまうのか、瞬間を捉えるのはこれまで難しい技術でした。 しかし、ISLを活用すれば変形や壊れる瞬間を確認できます。 こちらでは、顕微鏡とも組み合わせて使用できるISLについ ...

-

-

《おすすめ》小型引張試験機5選!メーカー別の特徴を解説

小型引張試験機は、材料開発の基礎研究や評価検証のために重要な試験機です。 使用用途に合わせて最適な試験機を選定する必要があります。 小型引張試験機は、それぞれにユニークな特徴があります。 ここでは、お ...