みなさんは今注目を集めている「水素社会」を知っていますでしょうか?

この記事では、水素社会の解説から、現在の日本の取り組みまで幅広く解説していきます。

水素社会とは

はじめに、水素社会について解説します。

水素社会とは、日常生活や経済活動などに水素を使うこと(自動車など輸送の動力源や発電のエネルギー源など)が、浸透した社会のことです。

水素エネルギーについて

水素は、地球上でもっとも軽い気体であり、重さは空気の約14分の1程度しかありません。

水素は酸素と反応させることで「電気」と「水」が発生します。

「電気」は、エネルギーとして活用できるため注目されています。

水素エネルギーのメリット

水素エネルギーには、主に以下の3つのメリットがあります。

使用するときに二酸化炭素が出ない

燃焼させても二酸化炭素が出ません。

地球温暖化を止めるエネルギーとしても注目されています。

いろんなものから作り出せる

水素は地球上にたくさん存在しています。

水や化石燃料(石油や石炭など)、バイオマス(木材や生ゴミなど)からも作れます。

エネルギーを水素で保存

たくさん作ってしまった電力(太陽光発電や風力発電など)を水素に変換し、エネルギーを保存することができます。

日本の取り組み

次に、注目を集めている水素エネルギーに関する、「日本の取り組み」内容について解説します。

日本では、「水素」はカーボンニュートラル実現に向けた鍵と言われています。

日本の目指していること

2020年10月、菅内閣総理大臣は2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。

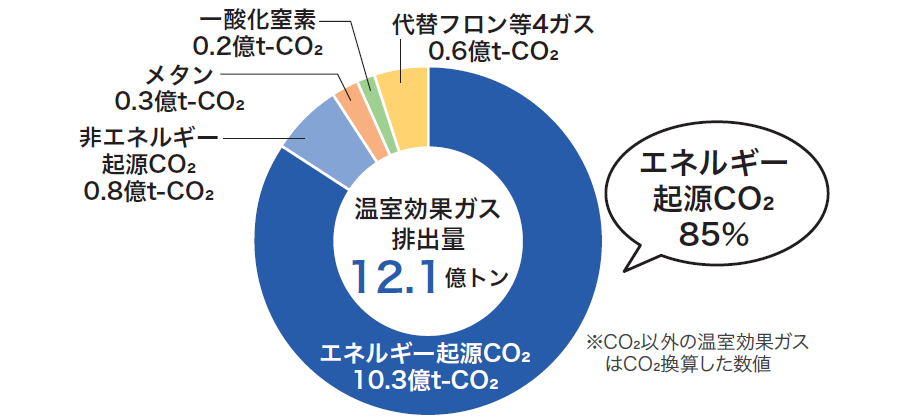

日本が排出する「温室効果ガス」は、2019年度で12.1億トンです。

このうち85%が「エネルギー起源CO2」(発電など燃料を燃やすことで発生するCO2)です。

よって、エネルギー起源の温室効果ガスの削減は、日本にとって大きな課題となっています。

カーボンニュートラル

日本が目指す「カーボンニュートラル」とは

CO2、メタン、N2O(一酸化二窒素)、フロンガスを含む「温室効果ガス」が対象

脱炭素社会

地球温暖化の原因となる「温室効果ガス」の排出量、「実質ゼロ」を目指す社会

温室効果ガスの中でも、温暖化への影響力が大きいCO2の削減が一番の課題

日本の課題感

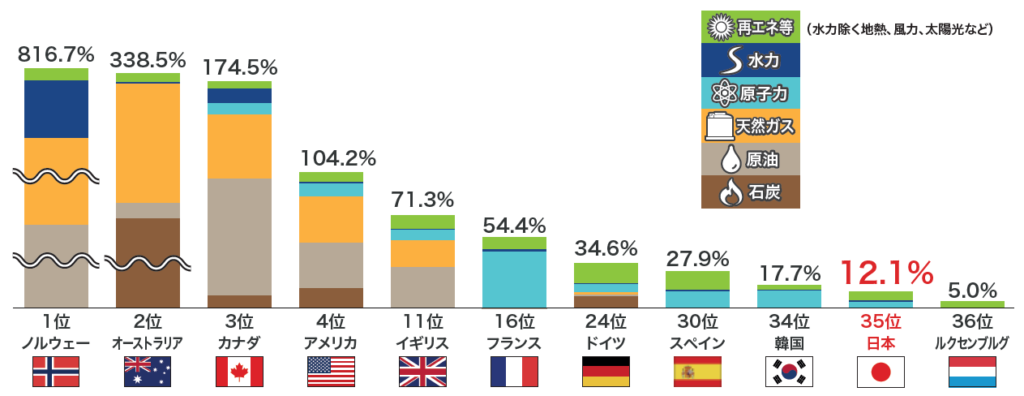

自給率が低い

日本はエネルギー自給率が低い国で、自給率は2019年度で12.1%です。

他のOECD諸国(経済協力開発機構)と比較しても低い水準となっています。

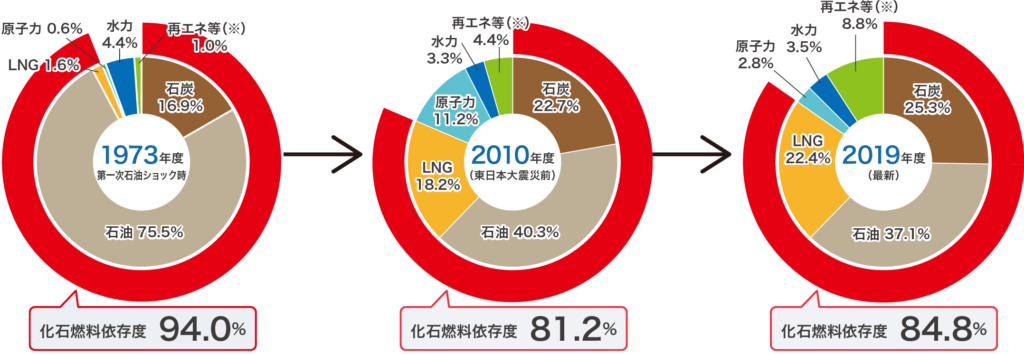

化石燃料に依存

現在の日本は、海外から輸入される石炭や石油、天然ガス(LNG)などの化石燃料に依存しています。

依存度は、2019年度で84.8%です。

電気料金への影響

エネルギー資源にとぼしい日本では、輸入する燃料価格が電気料金に大きく影響します。

原油やLNGといった「燃料価格の推移」と「電気料金の推移」は連動しています。

電気料金に影響をあたえる要因は、再エネのコストも関係しています。

引用:経済産業省 資源エネルギー庁(最終アクセス日:2023/1/27)

2021−日本が抱えているエネルギー問題(前編)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyissue2021_1.html

再生可能エネルギー(再エネ)

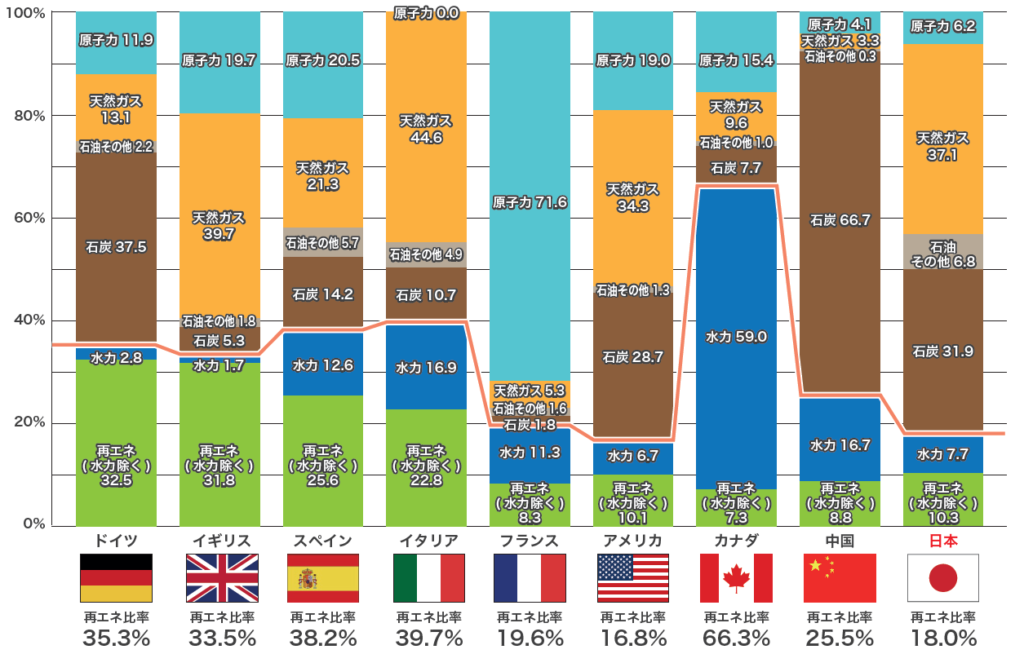

世界中で導入が進んでいるのが、再生可能エネルギー(再エネ)です。

カーボンニュートラルに欠かせないエネルギーでもあります。

再エネの導入を拡大していくことで、日本のエネルギー自給率の向上にも結び付きます。

- 日本は「FIT制度」を導入したため、再エネ発電設備の導入容量が世界第6位となりました。(2020年実績)

- 太陽光発電の導入量は世界第3位にまで拡大しています。(2020年実績)

再生可能エネルギー

太陽光・風力・地熱・中小水力・バイオマス

温室効果ガスを排出せず、国内で生産が可能

FIT制度

固定価格買取制度

再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で一定期間買い取ることを国が約束する制度

引用:経済産業省 資源エネルギー庁(最終アクセス日:2023/1/27)

2021−日本が抱えているエネルギー問題(後編)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyissue2021_2.html

水素社会の実現に向けて

上記の内容も踏まえ再生可能エネルギー(再エネ)の導入が進む中、日本では次世代エネルギーとして「水素」にも注目が集まっているのです。

水素が選ばれる理由

次世代エネルギーとして、「水素」が注目されている理由は下記です。

- 多様な資源から製造

- エネルギー供給・調達リスクが減る

- 再生可能エネルギーによる水の電気分解

- 化石燃料と二酸化炭素の貯留・再利用

経済産業省 資源エネルギー庁の新着情報

経済産業省 資源エネルギー庁のサイトには、水素社会の実現に向けた取り組みが掲載されています。

2022年12月13日には、「第7回 水素政策小委員会」が開催されています。

引用:経済産業省 資源エネルギー庁(最終アクセス日:2023/1/27)

水素社会実現に向けた取組

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/hydrogen_society/

経済産業省のロードマップ

経済産業省では、水素・燃料電池戦略に関するロードマップも作成されています。

出典:経済産業省(最終アクセス日:2023/1/27)

参考資料4 水素・燃料電池戦略ロードマップ概要(PDF形式:816KB)PDFファイル

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/suiso_nenryo/roadmap_hyoka_wg/pdf/002_s04_00.pdf

安全な水素社会にするために

水素センサーの技術が「安全な水素社会の鍵を握る」といわれています。

水素は優れたエネルギー源ですが、取り扱いは十分に注意しなくてはいけない物質です。

水素は、「爆発しやすくて危険」という印象をお持ちの方もいるかもしれません。

可燃性ガスなので、状況次第では爆発する可能性もありますが、ガソリンや石油なども同様です。

正しく対処することにより、水素を安全に利用できるのです。

水素を扱う基本

次に、水素の取り扱いに関する「基本の考え方」を解説していきます。

水素を漏らさない

もし水素が漏れてしまった場合も、漏れを検知して止めること。

水素が漏れても溜めない

水素を扱う製品には安全設計が組み込まれており、水素センサーがその一つです。

燃料電池車関連では、「水素漏れ検知センサー」の搭載が必須です。

検出精度や耐久性も法規制によって定められています。

水素漏れ検知センサー

水素漏れ検知センサーにはいくつか種類があります。

代表的なものを3つご紹介していきます。

接触燃焼式

水素ガスが触媒と接触した際に生じる「燃焼熱の変化」から、ガス濃度を検知する方式。

気体熱伝導式

水素ガスの熱伝導度が非常に高いことを利用。

「水素ガスと標準ガス(空気)」の熱伝導度の差から、ガス濃度を検知する方式。

半導体式

金属酸化物半導体の表面での、水素ガスの吸着による「電気伝導度の変化」を利用し、ガス濃度を検知する方式。

水素漏れ検知センサー以外

その他にも下記のような、水素を測定対象にしたセンサーが活躍しています。

- 水素タンクの温度を測るセンサー

- 燃料電池への水素の供給量を適正値に制御するためのフローセンサー

これらの水素の計測技術が、「安全な水素社会」を実現することに繋がるでしょう。

注目すべき水素活用技術

環境問題への意識が高まっていくこれからの時代、水素エネルギーの活用はより重要視されていきます。

自動車に関しては「電気自動車(EV)」が主流になりつつあります。

しかし、「水素エネルギー」自体は他分野でも活用され、より注目されていくでしょう。

まとめ

今回は「水素社会」と、「日本の目指していること、課題感、現在の取り組み状況など」幅広く解説しました。

水素社会の実現を目指すことにより、地球温暖化を止める動きにも繋がります。

水素の計測技術も含めて現代を生きていくうえで、ぜひ今後の動向にも注目してみてください。